【目次】

BtoBの購買プロセスにWebが入っている

インターネットの普及によって、何かを調べるとき、購入するときにGoogleやYahoo!などの検索エンジンで情報を探すことが一般的になりました。また、ソーシャルメディアの拡がりによって、ネット上のクチコミで商品に関する賛否や新たな情報を知り、さらに自らも感想を発信することが日常的になりつつあります。

そうした情報行動の変化はBtoBの購買現場でも起きています。

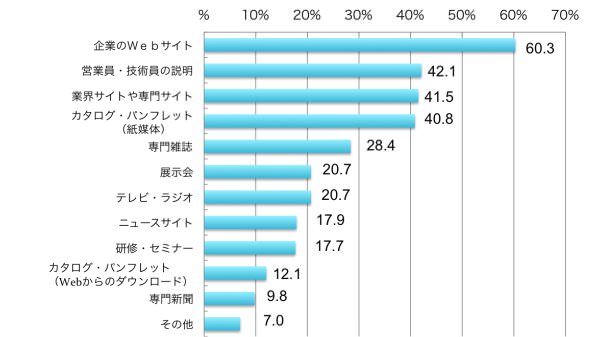

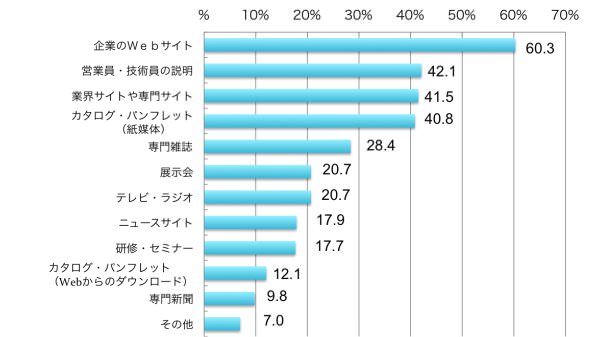

日本ブランド戦略研究所「BtoBサイト調査結果分析2011」業務上の製品・サービスの情報源

日本ブランド戦略研究所「BtoBサイト調査結果分析2011」業務上の製品・サービスの情報源

BtoB商材の購入のために参考にする情報源の第一位に、「企業のWebサイト」(60.3%)が挙げられています。

「営業員・技術員の説明」(42.1%)を20ポイント近く離しており、製品・サービスの選定は従来の営業担当者に“売り込みを受ける文化”から、”Webを使って自ら見つけ出す文化”へと移行していることが見て取れます。

特に弊社のお客様は広告代理店やIT企業、BtoB企業のWeb担当の方が多く、日常的にWebを使っています。お客さまが購買プロセスの中でWebを参考にしているのであれば、Webサイトを充実させ、見つけてもらいやすくすることは当然の流れでした。

見込み顧客狙い撃ちの限界

BtoB商材は、課題を認識してから購買に至るまでの期間が長いと言われています。

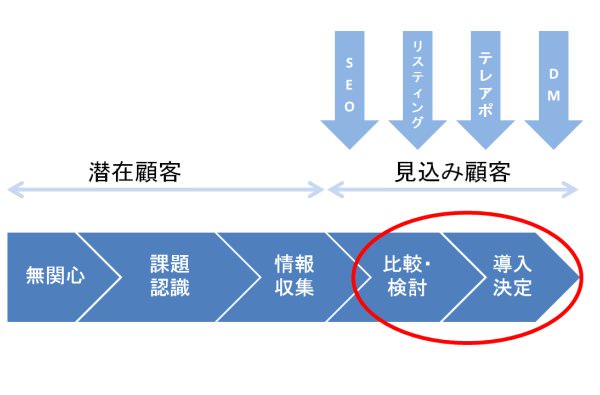

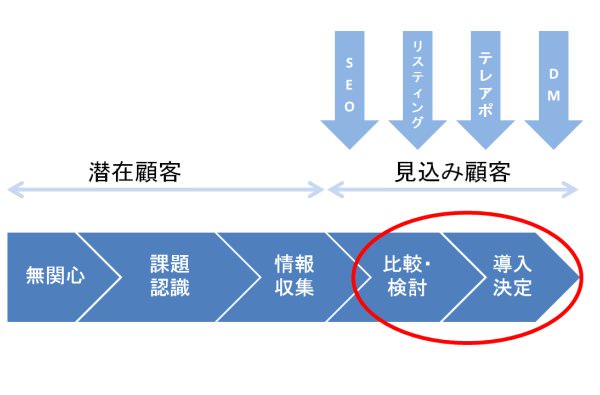

それに対して、テレアポやDMなどのアウトバウンド手法は購買に至る直前の「いますぐ導入したい!」という人だけを対象にしています。また、従来のSEOやリスティングなどのインバウンド獲得手法も「いますぐ導入したい!」という人をいかにコンバージョンさせるかを目指していました。

(例えば、Web制作会社がSEOを強化する際、「Web制作 会社」などで上位表示を狙い、「サイトデザイン 参考事例」といった直近の案件につながらないであろうキーワードで対策することはほとんどありません。)

いままで主流だった考え方

いままで主流だった考え方

しかし、視野を少し広げて見ると「いまは無関心だが、いつか課題を感じて検討するであろう人たち」「課題は感じているが、いまは情報収集だけしている人たち」など、“潜在顧客”・”将来の見込み顧客”の人たちがたくさんいることに気づきます。むしろ、そのような人たちの方が圧倒的に多いのではないでしょうか。

我々がこのことに気づいたのは、自社サイトのSEOやリスティング、UI改善をいくら繰り返してもWebからのお問い合わせが月数十件で頭打ちになったことがきっかけでした。

「具体的な検討段階になってからガイアックスを知って、検討してくれる」という都合の良いことばかりは起きないだろうと薄々感じていましたが、お問い合わせ数が全く伸びなくなってから、「いますぐ導入したい!」と思っていなくても課題を感じている人がたくさんにいることに思い当たりました。

そして、実は大多数を占める、いまは未だ欲しいと思っていない人たちが何に困っていて、何を知りたがっているのかを真剣に考え始めました。

関係を築けている会社が選ばれる

1999年の創業から2005年頃までは、当時売上のほとんどを占めていた大規模コミュニティサイトの構築実績がある会社が弊社以外に少なく、名指しでお仕事をいただくことが多くありました。

しかし、大規模サイトを作れる会社が増えたり、事業領域を月額数万円のランニングビジネスに転換してから、複数社のコンペになるケースが急激に増えました。

そこで幾多の勝利と敗北を経て気づいたのは、テレアポは元より従来型のSEO・リスティング経由でコンペに呼んでいただいても、お客さまとの関係が築けていないため、実際はお互いの距離が遠いところからスタートしてしまうということです。

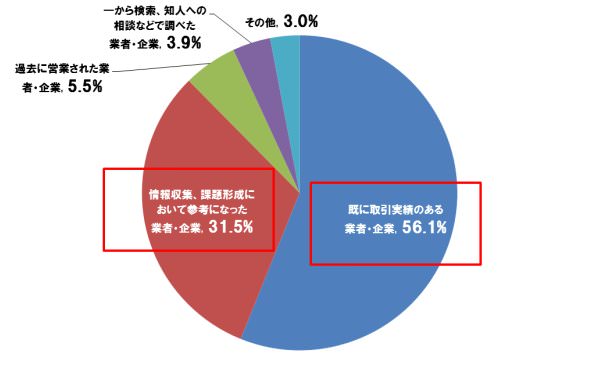

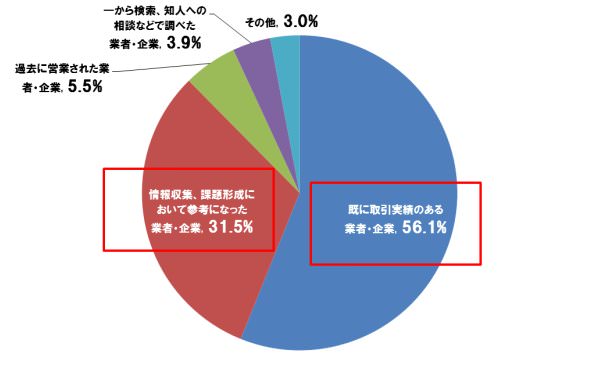

株式会社ネクスウェイ「ITサービス導入者の実態調査」 Q)企業として正式に製品/サービスを選定することになった時の行動に関してお伺いします。正式に製品を検討した際、一番の候補に挙げた企業はどのような企業でしょうか。

株式会社ネクスウェイ「ITサービス導入者の実態調査」 Q)企業として正式に製品/サービスを選定することになった時の行動に関してお伺いします。正式に製品を検討した際、一番の候補に挙げた企業はどのような企業でしょうか。

上記の調査結果によると、BtoBの製品・サービス選定時に一番の候補に挙げられたのは「既に取引実績のある業者・企業」が56.1%、「情報収集、課題形成において参考になった業者・企業」が31.5%と、全体の90%近くが過去に何らかの関係を築いている企業です。反対に「過去に営業された業者・企業」は5.5%、「一から検索、知人への相談などで調べた業者・企業」は3.9%しか選ばれていません。

つまり、「いますぐ導入したい」となる前の購買プロセスの初期段階から「情報収集、課題形成において参考になる」企業として関係を築かなければ、高確率で「今回は他社にお願いしました…」となってしまうのです。

そして、前述のようにテレアポやDMなどのアウトバウンド手法や刈り取り型発想のSEO・リスティングは、購買プロセスの初期段階の人へアプローチしたり、関係を構築するには不向きな施策です。

そうではなく、潜在顧客・見込み顧客に向けて発信した情報を通して、自社を知ってもらい、信頼関係を築くこと。

すぐに成果は出なくても、ブログやWebサイト、ニュースレター等で役立つ情報を発信し続けることで、中長期にはそれが資産となって、お客さまと自社のためになるのではないか。

諸々の試行錯誤の結果、インバウンドマーケティング推進の基礎となるそんな社内の共通認識が生まれました。

私自身、1日100件以上、必死にテレアポして、お客さまを見つけに行っていた経験。お客さまに役立つ情報を必死に考えて発信し、お客さまからお声かけいただけている経験(そして、後者の方が仕事が楽しくなった経験)を通して、自社だけでなくお客さまのインバウンドマーケティング支援に取り組んでいます。